廣東省梅州市:加速推薦智慧城市排水防汛防澇管理系統

發布日期:2024-03-26?瀏覽次數:作者:小編

1、項目背景

隨著廣東省梅州市城市化進程的加速推進,城市排水管網系統變的越來越龐大和復雜,對排水管網的設備維護管理、養護管理、運行監控、應急抗洪和科學戰略決策等提出更為嚴格的要求。但是,鑒于經費緊張、維護保養管理不規范,造成排水管道老化、淤積、阻塞、內澇現象、黑臭水體、污水外溢等諸多問題屢見不鮮。城市強降雨所引發的“城市觀海”現象,即大量積水出現在城市下穿隧道、立交橋和低洼地帶,給居民出行帶來了巨大困惑。因此,科學組織排水管網普查、雨污混接排查,并打造動態城市防汛排澇信息系統和運維管理機制,達到排水管網精益化管理,不單單是城市排水設施日常保養和安全運營的穩定保障,也是推動城市水環境改善的必要有效的手段。

現階段,全國各地正加大力度推動智慧城市水務系統及城市黑臭水體治理工作,國家、省市都出臺了有關政策法規,排水管網和設施作為智慧水務及城市黑臭水體治理不可或缺的一部分,強化對城市排水管網升級改造、防洪應急救助、日常養護信息化建設,成為了“強監管、彌短板”的重要手段。

城市防汛排澇信息系統以“物聯網感知、信息共享、科學戰略決策、精細管理”為設計理念,基于物聯網、大數據、GIS、移動互聯網技術,通過建立前端監測感知體系,達到排水管網、泵站、積水點等監測對象運行狀態數據的實時采集和傳輸;整合防汛排澇設施數據資源,形成防汛排澇管理“一張圖”;在這個基礎上對排水設施管理、檔案資料管理、日常運維管理、運行調度、災情預判、預警預報和輔助決策等方面進行業務需求,進一步提高綜合處置和應急救援能力,為城市安全度汛提供強大技術服務支持。

2、應用內容

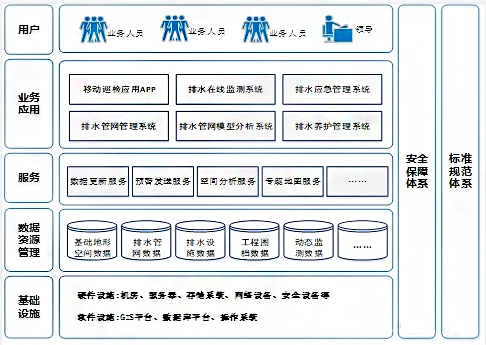

智慧城市排水系統由“一網、一庫、一平臺、一模型、一體系”組成。

(1)“一網”:排水管網前端感知監測網

對風險較大的滲漏水、淤阻、混接、溢流管段、過去易積澇點范圍、容易發生黑臭水體污染的河堤開展運作安全風險管理。選取高風險的范圍,按照部署應用雨量監測終端設備、積水監測終端設備、管道水位監測終端設備、河堤水位監測終端設備等,完成對排水管網流量、液位,易積澇點、河堤水位,泵站運行狀態及河堤水質等現象開展實時自動采集與數據傳輸,從而實現即時化數據監測。

(2)“一庫”:排水設施數據庫

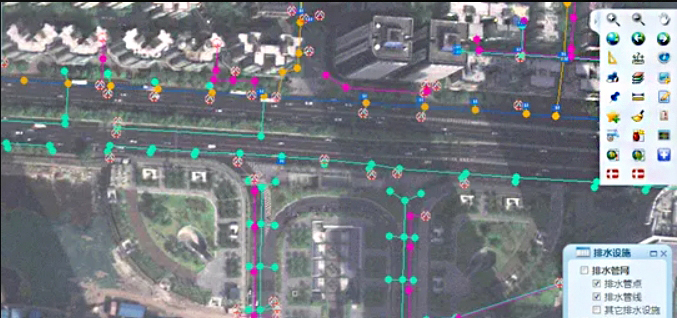

整合基礎地形地貌、遙感圖像、實景三維模型、排水管網、泵站、水利閘門、雨水井等數據資料,構建排水數據資源庫,建立城市排水管控“一張圖”。

(3)“一平臺”:排水信息管理平臺

建設規劃排水管網GIS操作系統、安全巡檢維護保養操作系統、在線監控系統、指揮調度系統等,從而實現排水系統管控的數字化、信息可視化、精細化管理。

(4)“一模型”:城市內澇災害分析模型

按照氣象、水文、水利等專業知識,充分利用GIS的空間分析技術,相結合城市地理數據庫和災害數據庫而建立。城市內澇模型是一種集城市地面高程模型、降雨模型、產匯流模型、排水模型、數字計算模型和GIS的空間分析應用模塊為一體的綜合模型。

(5)“一體系”:運維管理體系

構建技術規范、網絡信息安全、日常養護管控、內澇應急預警體系。標準化是促進信息化管理的基礎要求,為了能夠整合優勢資源,防止重復建設規劃,減少重復開發,需在數據采集、收集、數據傳輸、存儲、處理、服務和交換等各個環節選用或指定有關的技術標準。在已有的國家標準及水利、測繪、信息技術、地理信息等相關行業標準規定以上,專門針對排水信息化管理對標準規定的需求,制定相關技術規范。

3、解決方案

3.1系統建設理念

梅州市排水管網信息化管理系統總體性建設理念可概括為“數據信息共享、智能實時監測、精細化管理、科學戰略決策”。

(1)數據信息共享:構建排水排澇數據信息共享服務保障體系,有效整合排水排澇配套設施數據資料,形成排水排澇管理“一張圖”,完成共建共治共享共用。

(2)智能實時監測:根據集成對接和充分利用物聯網,構建前端數據監測感知管理體系,完成排水管網、泵站、積水點等數據監測對象運行情況數據信息實時采集與傳送。

(3)精細化管理:依托于可視化管理、移動化安全巡檢、非開挖修復技術應用,提高安全巡檢維護保養、病害檢測、治理整頓修復效率,提高排水設施管理、缺陷管理、巡檢管理、養護管理的精細化管理水平。

(4)科學戰略決策:提供預警預報、災情預測、應急救援預案、應急搶修等基本功能模塊,提高綜合性處置和應急救援能力,為城區防汛安全提供強大技術保障。

3.2操作系統設計原則

(1)規范建設原則

標準化、規范化是梅州市排水管網信息化管理系統基本建設的前提,更是操作系統與其它系統兼容和更進一步擴充的根本保證。因而在本項目中控制系統設計和數據的標準化工作至關重要。在信息系統建設中應當遵循國家行業標準或應用標準。對尚未形成標準的應盡可能參考國家及相關規定執行。

(2)全局前瞻基本原則

從“智慧排水”基本建設的全局與整體的角度“大處著眼”,前瞻性地考慮到智慧城市排水管理系統的建設。使系統變為“智慧城市”的重要組成部分;充分運用操作系統在城市里監管流程優化、功能優化和部門業務協同、信息資源共享中的綜合作用,降低城市信息化總體注資。

(3)實用簡便基本原則

項目建設應最大程度的滿足城市排水管理工作需要,以實用性為主要基本原則,集約化利用現有數字化資源,帶來大數據應用、關聯分析,為政府決策提供科學支撐服務是信息系統建設的核心方向。因而控制系統設計應面向于實際需求、易于使用、響應快速、便于維護、具備優化的系統架構和完善的數據庫管理系統,有著與其余系統信息共享、協同辦公的實力,可以為所有工作人員和用戶提供高效化、方便快捷、快速的工作氛圍。此次排水管網信息化管理系統設計方案遵照實用性原則,綜合考慮用戶單位的實際情況和實際需求,用戶接口和ui界面設計進行充分優化,操作界面高端大氣、功能齊全、操作簡單。

(4)安全可控基本原則

安全性、可靠性是技術性工作的核心,是信息管理系統運作的主要落腳點。信息化項目需提供多種途徑、多個層級的安全控制技術手段。操作系統需要具備足夠的安全性權限管理,確保數據不會被非法訪問、盜取破壞;并且確保系統實際操作安全靠譜,避免不法用戶登入使用操作系統;還需要具備足夠的容錯控制實力,以確保合法用戶操作過程中不至于造成系統出錯,充分保證軟件數據的邏輯精確性。通過在數據安全和網絡安全兩方面提供一系列安全性、可靠性的舉措,為操作系統構建一個集機密性、完整性、可用性和可控性于一體的行之有效的安全管理機制。

4、應用成效

4.1狀態監測實時化

構建排水防澇前端感知監測體系,在重要范圍、重要路段、重點管網處安裝雨量計、液位計、流量計、攝像頭等監測設備實時采集監測數據,根據傳輸網絡上傳到監控系統,使技術管理人員實時掌握積水點水位、排水管網水位、流量、視頻監控系統等相關信息。

4.2綜合展示可視化

以實景三維模型、二維地圖、遙感圖像為依托,將排水管網、雨水口、水浸黑點、水位監測點、視頻監測點等各種對象實景化上圖,清清楚楚展示排水防澇各類配套設施信息內容,使管理更具有現場感。

4.3檢測養護精細化

將移動互聯網應用技術應用到排水日常養護操作過程中,利用移動智能終端,當場調閱巡檢區域內的排水管網及設施數據資料狀況,同時也可將現場遇到的問題即時發送至服務管理平臺,達到這些問題的早發現、早解決。

4.4應急指揮系統科學化

根據建立健全統一化高效化、科學化、快速反應、應急處置強有力的應急管理體制和應對機制,增強應對內澇現象應急處置的綜合能力。根據對應急物資、應急救援隊伍、應急管理人員等聯動指揮,達到應急指揮系統的科學化。

5、推廣價值

5.1達到城市排水科學管理

通過應用新一代信息技術,創新管理機制,達到城市排水運行管理規范化、智慧化,實時掌控排水系統運行狀況,提高指揮調度系統和應急處理能力,安全保障城市科學排水基本需求,增強運維效率和服務能力,并且政府有關部門還可以集中精力對建筑做好全域化排水規劃、建設,有助于城市排水防澇和治污全面協調可持續發展。

5.2加強城市公共安全

根據對易澇范圍、重點防澇除險運行狀況進行實時監控,對窨井安全做好智慧監管,構建地上、地面、地下一體化的前端感知管理體系。縮減內澇現象范圍,縮減城市易澇點城市內澇隱患,安全保障城市內人民財產免受城市內澇水災干擾。

5.3改善民生服務

智慧城市排水管理系統與保障改善民生相結合,利用系統更進一步縮減內澇現象對城鎮居民生活的影響,營造更加和睦、幸福、整潔、安全的城市環境。為市民提供1個無須顧忌城市內澇隱患與污染隱患的環境。

5.4推動經濟發展

增強城市公共設施智能化程度,加速推進城市智慧化發展步伐,為城市增添活力,營造城市“無城市內澇、無污染”的品牌形象,安全保障生產和生活,推動旅游和消費,為促進當地經濟發展作出貢獻。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

中交路橋科技基安云·智慧城市排水管理系統(SDP)基于在線監測、數學模型、地理信息系統等先進技術,采用BIM、loT、AI、VR等技術,構建基于CIM的數字孿生平臺,實現排水防澇設施的數據維護、運行管理、情景模擬、風險評估、指揮調度、動態決策等功能,結合水動力學數值仿真和暴雨降水模型算法,借助高性能計算,實現了城市內澇風險的預報、預警、預演和預案。